Rigolentest: Wie gut ist die Versickerung der Rigole tatsächlich?

Zur Ermittlung der realen Versickerungsleistung soll an einer Hohlkörperrigole nach einer gewissen Zeit nach der Fertigstellung ein hydraulischer Funktionstest (Versickerungstest) durchgeführt werden. Es wird erwartet, dass eine deutlich bessere Versickerung, als in der Dimensionierung berechnet, nachgewiesen werden kann (s. vorab berechnete Beispiele unten).

Als Besonderheit einer speziellen Versickerungsvariante einer Rigole mit vorgeschaltetem Tank wird hier die Rigole mittels einer Tauchpumpe aus einem Tank gespeist und die max. Füllhöhe der Rigole mit einem Wasserstandssensor überwacht.

Daten der Rigole (14 Sickerblöcke)

Hier die Daten für die Rigole aus der Dimensionierung:

- Breite = 1,60 m

- Länge = 5,60 m

- Höhe = 0,36 m

- Grundfläche = 8,96 m²

- Sickerfläche = 11,55 m²

- Volumen = 3,06 m² (berechnet 3064 l)

- Hohlraumkoeffizient = 95 %

- Versickerungsleistung = 0,020 l/s

- Bemessungs-ki-Wert = 1,73*10-6 m/s

- kf-Wert Boden = 2,7*10-6 m/s

- Versickerungsdauer = 42,6 Stunden

- geschätztes Messintervall = 1 Stunde (zu Beginn 15 min. wählen und beobachten)

- geschätzte Absenkung <= 1 cm/h pro Intervall

Bei dieser Testbeschreibung handelt es sich um ein tatsächlich geplantes und realisiertes Projekt einer Hohlkörperrigole und einem 5 m3 Flachtank. Ein Standrohr mit Wasserstandssensor wurde eingebaut und ermöglicht hierin auch die Testmessungen der Sickerhöhe.

Untersuchungsansatz, Methodik

Nach der „Flutung der Rigole bis zur Vollfüllung“ wird die Höhe des Wasserstandes (Absenkung) und die Zeit in angepassten Abständen gemessen. Daraus wird über das Volumen die versickerte Wassermenge pro Zeitintervall und der kf-Wert berechnet, grafisch dargestellt und ausgewertet. Die Sickerfläche wurde in der Dimensionierung gem. DWA 138-1 berechnet und wird hier in 2 Beispielen mit geschätzten höheren Versickerungsraten in der Berechnung angewandt (s.u.).

Das geplante Vorgehen der Messung der Absenkung über die gesamte Rigolenhöhe liefert direkt in situ den Versickerungsnachweis, vermutlich mit einem anderen, dem realen kf-Wert für die Bodendurchlässigkeit.

Nach erster Einschätzung mit möglichen Messungen im 1 cm-Bereich ist mit einer Messreihe von bis zu 36 Messwerten (h = 36 cm) zu rechnen. Bei günstigen d.h. besseren Bodenverhältnissen, als mit dem ki-Wert der Dimensionierung, ist der Rigolentest an einem Tag durchzuführen (s. Beispiele).

Ansatz bei Vollfüllung: qs = Qv / t = kf * As

kf = qs / As = Qv / t / As

qs = 0,00000173*11,55*1000 = 0,020 l/s

Durchführung des Rigolentests

Der Rigolentest ist während einer niederschlagsfreien Zeit von 1-2 Tagen bei leerer Rigole durchzuführen, nachdem aber im Tank eine ausreichende Wassermenge von > 3,5 m³ bis 5 m³ vorhanden ist (für die Füllung der Rigole erforderliches Volumen). Damit wird die Rigole für den Test randvoll gefüllt. Dazu ist die Tauchpumpe zu nutzen, tiefer zu hängen und die Schwimmerfunktion zu deaktivieren. Der Anfangswasserstand im Tank ist zu messen.

Bei einer Pumprate von ca. 2 l/s ist die Rigole theoretisch in einer knappen halben Stunde gefüllt (zzgl. einem nicht unerheblichen Versickerungsanteil während der Befüllung und der Seitenversickerung im Füllsand, s.u.). Im Standrohr kann der Wasserstand auch schon während der Befüllung beobachtet werden, um für den Beginn der Messungen vorbereitet zu sein.

Mit vorhandenem und aktivierten Wasserfüllstandssensor wird die Pumpe nach Erreichen der max. Rigolenfüllung durch die Sensorsteuerung abgeschaltet (nicht vom Schwimmer der Pumpe). Ein Nachpumpen während der gesamten Dauer des Tests ist dann vorsorglich durch Abschalten der Stromversorgung der Pumpe auszuschließen. Der Endwasserstand im Tank ist für die Berechnung des insgesamt abgepumpten Wassers zu messen.

Zum Rigolentest wird der Wasserstand mit einem Akustiklot im Standrohr neben der Rigole gemessen, in dem sich auch der Sensor befindet. Es ist eine möglichst genaue Ablesung im mm-Bereich anzustreben. Die Messwerte und zugehörigen Zeiten sind zu dokumentieren. Diese Möglichkeit der Messung wurde schon beim Rigolenbau berücksichtigt, indem ein Standrohr direkt neben der Rigole im Sand eingebaut wurde.

Die Versickerung verläuft im Gegensatz zur Befüllung sehr langsam, zudem ist theoretisch zu Beginn eine geringere Versickerung/Absenkung möglich, da unter ungesättigten Bodenverhältnissen zuerst die Porenluft im Sandboden verdrängt werden muss. Das wird sich ggf. im grafischen Verlauf der Messwerte in der Auswertung abzeichnen.

Gleichwohl kann auch schon bei der Befüllung durch eine schnelle Versickerung in den seitlichen Füllsand ein gegenteiliger Effekt auftreten, was dann aber sehr schnell schon während der Befüllung erfolgt. Das wird sich in einer größeren Wassermenge als dem Rigolenvolumen zeigen, die mit dem Differenzwasserstand im Tank ermittelt werden kann. Zusätzlich versickert auch schon bei der Befüllung eine gewisse Wassermenge (bei 30 min. geschätzt ca. 50 bis 90 Liter*). Bei dem zu befüllenden Rigolenvolumen ist auch der Speicherkoeffizient zu berücksichtigen.

*) Bei einem deutlich besseren kf-Wert der Sickerzone kann die Sickermenge anfangs erheblich darüber liegen.

Es kann nach 2 Methoden gemessen werden:

- In Schritten von 1 cm Absenkung (bei ggf. variablen Zeitintervallen)

- In gleichen Zeitabständen und möglichst genauem Wasserstand (bei variabler Absenkung)

Ich würde die 2. Methode wählen, nach Beobachtung des Wasserstandes bei der Befüllung und der ersten Absenkwerte. Messungenauigkeiten im mm-Bereich können durch die grafische Auswertung ausgeglichen werden (s. Beispieldiagramm).

Abschätzung der Einflüsse auf den Versickerungsverlauf

Im Wesentlichen können 3 Punkte die Versickerung und den zeitlichen Verlauf beeinflussen: Verdrängung der Bodenluft (negativ), zusätzliche Versickerung im Seitenbereich (positiv), erhöhte Versickerung in der Sickerzone (positiv). Alle 3 Effekte überlagern sich, vor Allem zu Beginn und während der Befüllung. Danach sollten sie abklingen und sich eine gleichmäßige Absenkung einstellen. Der eigentliche Test und die Auswertung erfolgt dann ab Höchststand = Vollfüllung der Rigole.

- Bodenluft: Der Einfluss der verzögerten Versickerung im ungesättigten Boden wird üblicherweise bei Versickerungsversuchen mit einem Faktor 2 für den kf-Wert korrigiert (gem. altem DWA-Arbeitsblatt DWA-A 138, bis 09.2024 gültig). Bis zu dieser Größenordnung kann auch hier das Ergebnis anfangs geringer ausfallen. Die Dauer kann bis zur Bodensättigung anhalten, mit abnehmender Tendenz. Allerdings beginnt auch schon während der Befüllung die Versickerung und damit die erste Durchfeuchtung auch nach unten, so dass dieser Effekt der Bodenluft bei Testbeginn schon annähernd abgeschlossen sein wird.

- Sickerbereich: Ein durch Bodenaustausch unter der Rigole eingebauter Fein- bis Mittelsand mit guter Durchlässigkeit begünstigt die Versickerung deutlich, so dass im Versickerungstest zuerst diese Durchlässigkeit gemessen wird. Es sollte sich eine Zweiteilung in den Messwerten und im grafischen Verlauf zeigen, mit Anfangs besseren Werten. Hierfür ist mit einer zusätzlichen Wassermenge in der Größenordnung von bis zu 1 m3 während der Befüllung zu rechnen.

- Füllsand: Bis auf Höhe der Oberkante der Rigole ist die Baugrube um die Rigole herum mit Sand aufgefüllt worden (Planungs- und Herstellerempfehlung). Die Breite wird hier mit ca. 20 bis 40 cm angenommen (Umfang ca. 11,5+4 m). Das Sandvolumen beträgt dann ca. 1,1 bis 2,2 m³. Hier kann später mit den realen Abmessungen gerechnet werden.

- Mit einer Porosität von ca. 20 bis 25 % liegt das Porenvolumen im Füllsand bei ca. 220 bis 550 Litern, gemittelt bei ca. 10 % des Rigolenvolumens. Diese Wassermenge sickert schon während der Befüllung in die Seitenbereiche, verändert aber wahrscheinlich nicht den folgenden Versickerungsverlauf, da der Sand wassergesättigt ist.

- Versickerung bei Befüllung: Mit zunächst angenommenen 25-30 Minuten Befülldauer versickert auch noch je nach Versickerungsleistung (aus Ergebnis des Tests) eine bestimmte Wassermenge, die dann zu berücksichtigen ist. Die Pumpdauer verlängert sich dadurch möglicherweise auf bis zu einer Stunde. Dann würde der Tankinhalt aber nicht für die Vollfüllung der Rigole ausreichen!

Auswertung: Beispiel 1 (qs = 0,05 l/s)

Als erstes wird ein Beispiel mit den Daten aus der Dimensionierung überschlägig mit einer geschätzten, etwa mehr als doppelten Versickerungsrate qs gerechnet (Faktor 2,5).

Ausgangsdaten

Messung der Höhendifferenz: angenommen 1 cm

Versickerungszeit: t = 30 min. = 1800 s

Sickerfläche: As = 11,55 m²

Rigolengrundfläche: A = 8,96 m²

Versickerungsvolumen: Qv = 8,96 m² x 0,01 m x 0,95 = ca. 85 Liter

gesamte Versickerungszeit: 18 h (linear u. konstant)

Ergebnis: kf-Wert 1

kf-Wert: kf = Qv / t / As

kf = 0,085/1800/11,55 = 4,1*10-6 m/s

Damit liegt der kf-Wert in diesem Beispiel um den Faktor 2,4 über dem ki-Wert aus der Rigolenbemessung (kf-Wert vor Korrektur = 2,7*10-6 m/s). Durch den zuvor gewählten Faktor für die Versickerungsrate entspricht das Beispiel praktisch der Bemessungsrechnung.

Die Versickerungsrate beträgt jetzt 0,050 l/s und die Versickerungsdauer liegt bei 18 Stunden.

Ergebnis: Beispiel 2 (qs = 0,1 l/s)

Mit einer nochmals doppelten Versickerungsrate von 0,10 l/s ergibt sich auch ein verdoppelter kf-Wert von 8,2*10-6 m/s mit 9 h gesamter Versickerungsdauer.

Das entspricht einer Absenkung von 1 cm in 15 Minuten (Faktor ca. 4,7 von kf/ki und der Versickerungsleistung).

Die beiden Beispiele sind fiktiv und sind durch den geplanten Rigolentest ggf. in ähnlicher Weise zu bestätigen. Dann erfolgt eine genaue Auswertung mit den echten Daten.

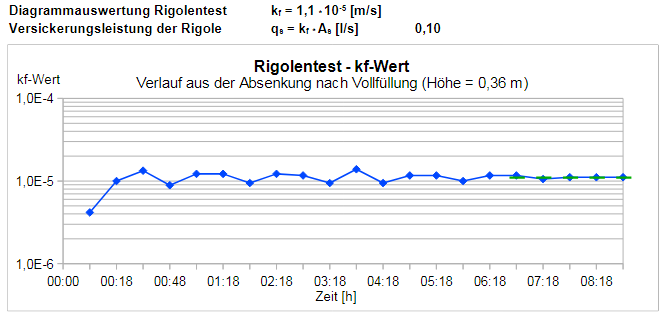

Die Abbildung zeigt ein Auswertebeispiel in Diagrammform, ähnlich wie in Beispiel 2 mit qs = 0,1 l/s, aber hier vereinfacht mit veränderter, geringerer und konstanter Sickerfläche (As = Grundfläche, berechnet mit kf = h / t). Daher wird der kf-Wert hier etwas größer berechnet (kf-Wert = 1,1*10-5 m/s).

- hi = Messwert der Absenkung pro Intervall in Metern

- ti = Messwert des Zeitintervalls in Sekunden

Mit den fiktiven Daten zum Beispieldiagramm sind weder die oben beschriebenen Effekte der erhöhten Versickerung der Sickerzone, noch der Seitenbereiche, berücksichtigt. Aber so ähnlich könnte die Auswertung im Diagramm aussehen.

Hier die Vorbereitung der Auswertung für den Rigolentest mit Beschreibung, Diskussion der Einflüsse und Formeln.