Versickerung in einer Rigole mit vorgeschalteter Zisterne

Einführung

Warum ist die Kombination einer Rigole mit einer Zisterne (Flachtank) sinnvoll oder sogar erforderlich? Ein oder mehrere Gründe können diese Wahl der Versickerungsvariante mit zusätzlichem Speicher begründen.

- Eine Rigole ist zur Versickerung ausgewählt und eine zusätzliche Bewässerungslösung für den Garten ist gewünscht. Die Größe der Zisterne richtet nach der Bedarfsschätzung der Bewässerung und ist zunächst unabhängig von der Dimensionierung der Rigolenversickerung zu wählen. Das ist u. a. auch eine Platz- und Kostenfrage

- Das zusätzliche Speichervolumen bietet mehr Sicherheit bei extremen Starkregenereignissen und dient so auch als Pufferspeicher, sofern es nicht vollständig gefüllt ist

- Sonderfall: Durch die örtlichen Untergrundbedingungen kann die Rigole nicht so tief gebaut werden, wie es das Leitungsgefälle und der Mindestabstand zum Grundwasser (MHGW) erfordern. Eine Möglichkeit, die Versickerung trotzdem zu realisieren, ist eine tiefer liegende Zisterne mit Pumpe, die das Wasser in die höher angeordnete Rigole hochpumpt. Zudem wird es auch schon in der Zisterne gefiltert

- Nicht zu vernachlässigen ist die ökologische Seite der Einsparung von Trinkwasser bei der Bewässerung (hier nicht näher betrachtet)

Rigolenversickerung, Aufbau und Funktion

In diesem Fall wird nur die gewählte Bauform als Hohlkörperrigole aus Sickerblöcken behandelt. Sie ist geometrisch exakt in den Abmessungen und beim Speicherraum definierbar und in der Baugröße deutlich kompakter und kleiner als eine Kies- oder Schotterrigole gleicher Speichergröße.

Aufgebaut ist die Rigole aus einer Reihe von Sickerblöcken, die untereinander verbunden und an den Stirnseiten mit Endplatten versehen sind. Sie können in Reihen nebeinander und/oder auch gestapelt werden. Gegenüber einer Kiesrigole hat die Blockrigole auch den Vorteil, dass sie optisch mit einer Kamera kontrolliert und ggf. auch gespült (gereinigt) werden kann.

Umhüllt wird die Rigole mit einem speziellen wasserdurchlässigen Geovlies zum Schutz vor Bodeneinspülungen und damit vor dem Zusetzen durch Verschlammung.

Die Zuleitung wird i.d.R. an einer Stirnseite in eine der dafür vorgesehenen perforierten Stellen, etwas unterhalb der Oberkante, mit einem Durchmesser von DN 110, DN 125 oder DN 160 eingebaut, nachdem das Geovlies vollständig platziert wurde. Ein Entlüftungsrohr DN 110 wird am Ende gegenüber dem Zulauf von oben eingesetzt.

Für den Einbau der Hohlkörper gibt es detaillierte Herstelleranweisungen, die zu beachten sind. Ebenso für die Vliesumantelung und die Rohranschlüsse.

Der Rigolenbau erfordert eine genaue Einhaltung der Höhen gem. der Planung. Dazu ist ein Höhenbezugspunkt festzulegen und der Einbau durch Nivellierung zu kontrollieren.

Die erforderliche Größe mit den Abmessungen und Höhen wird gem. Arbeitsblatt DWA-A 138-1 für den Standort berechnet und ist i.d.R. für ein 5-jährliches Starkregenereignis ausreichend dimensioniert. Darüber hinaus gehende Niederschlagsmengen können die Zisterne füllen und bei Überfüllung aus der Entlüftung der Rigole heraustreten.

Für diesen Extremfall ist ein unschädlicher Aufstau von einigen cm Höhe im Garten zu dulden. Tiefer liegende Hauseingänge, Fenster oder Kellertreppen sind zu vermeiden oder entsprechend gegen das mögliche Stauwasser zu sichern. Auch Grenzabschnitte unterhalb des Entlüftungs-Notüberlaufs sind durch einen Erdwall zu erhöhen. Insgesamt ist eine festzulegende ebene und abgegrenzte Gartenfläche als Not-Stauraum anzulegen.

Externer Vorfilter

Sofern die Rigole nicht nur Zufluss aus der Zisterne erhält, ist ein externer Vorfilter erforderlich. Dieser schützt die Rigole vor Verunreinigungen und „Verschlammung“, die die Versickerungsleistung auf Dauer verringern würde.

Bei der hier vorliegenden Variante befindet sich i.d.R. ein interner Filter im Inneren der Zisterne/im Domschacht, oder ist dieser extern vorgeschaltet.

Dabei handelt es sich bei einfacher Ausführung um einen Schacht mit Grobfilter und Filterkorb (Filtersieb z.B. 0,35 mm) oder als Absetzfilterschacht mit mehrstufiger Reinigung.

Auch Substratfilter mit speziellen Filtersubstrat-Einsätzen oder Sedimentationstanks kommen bei höherer Qualitätsanforderung zur Behandlung in Frage.

Nach dem neuen DWA-Regelwerk Arbeitsblatt DWA-A 138-1 ist für alle angeschlossenen Flächen, auf denen gesammeltes Niederschlagswasser anfällt, eine Qualitätsbetrachtung vorzunehmen, die auf eine erforderliche Behandlung hinauslaufen kann. Ein Gesamtwirkungsgrad wird für den Leitparameter AFS 63 (abfiltrierbare Feinstoffe der Partikelgröße <63 µm) mit mind. 40 % gefordert. Die Anforderungen sind im Einzelfall mit der Genehmigungsbehörde abzustimmen.

Es gibt Grobfilter, Feinfilter, Sedimentationsfilter, Substratfilter und Absetzschächte, z.T. mit mehrstufiger Reinigung:

- Sedimentation (Feststoffe)

- Filtrationen (Schwebstoffe)

- Adsorption (gelöste Stoffe)

Zisterne

Zisternen gehören zu den ältesten Wasseranlagen, mit denen sich der Mensch Regenwasser nutzbar gemacht hat. Die Zisterne dient dazu, Regenwasser aufzufangen, zu speichern und für den Haushalt oder die Bewässerung nutzbar zu machen, was wiederum Trinkwasser und die damit verbundenen Kosten spart.

Die Zisterne entlastet nicht nur die öffentlichen Kanäle, sondern bewirkt auch eine Schonung des Wasserhaushaltes. Zudem ist eine Zisternennutzung auch für Privathaushalte effizient und kostensparend.

Der allgemein als Zisterne bezeichnete unterirdische Wasserspeicher ist hier i.d.R. ein Kunststofftank und wird bevorzugt als „Flachtank“ mit geringerer Höhe gewählt. Dadurch hat er Vorteile beim Einbau gegenüber einem Betontank (Tiefe, Gewicht, Transport). Die Größe reicht von kleinen Tanks ab 1000 Litern bis über 10 m³ mit mehreren Einzeltanks.

Interner Filter

Im Domschacht bzw. im Übergang vom Tank zum Anschlussdom wird an den Zulauf eine interne Filtereinheit angeschlossen oder eingehängt, die den Ablauf nach unten in den Tank hat. Es empfiehlt sich ein Rohr für einen beruhigten Zulauf anzuschließen, damit wiederholte Aufwirbelungen von sich absetzenden Feinstoffen vermieden werden (s. Sedimentation).

Überblick der Funktion der Gesamtanlage

Die Rigolenversickerung in Kombination mit einer vorgeschalteten Zisterne ist im Zusammenwirken beider Anlagen zu sehen, wobei hier die technischen Aspekte im Vordergrund stehen und das Ziel, eine gute praktikable Versickerungslösung zu erreichen.

Das Niederschlagswasser wird zuerst in die Zisterne geleitet, wo es auch gefiltert wird. Entweder gelangt es dann durch freien Überlauf mit Gefälle in die Rigole (bei voller Zisterne), oder es wird in die Rigole gepumpt. Dabei wird i.d.R. eine schwimmergesteuerte Klarwasser-Tauchpumpe eingesetzt.

Die Zisterne hat eine 2. eigene Pumpe zur Entnahme für die Bewässerung. Entweder extern als Saugpumpe, oder innen unten installiert als Tauch-Druckpumpe. Sie wird von Hand in Betrieb genommen oder durch die Wasserentnahme mittels eines Druckwächters automatisch angeschaltet. Diese Bewässerungsfunktion wird hier nicht näher behandelt.

Versickerung mit Zisterne ohne Pumpe im autarken Betrieb

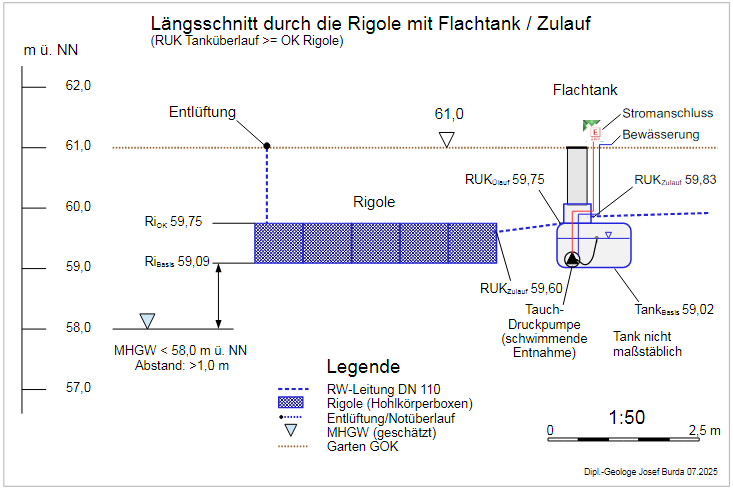

Für diesen Fall muß der Überlauf aus der Zisterne (Rohrunterkante) mindestens auf gleicher Höhe wie die Oberkante der Rigole liegen, damit diese auch randvoll befüllt werden kann. Diese Anordnung ist nur bei ausreichend großem Grundwasserflurabstand (MHGW) und flacher Rigole möglich.

Die Tiefenlage der Rigolenbasis ist entscheidend und ergibt sich aus der Zuleitungsüberdeckung mit Gefälle, dem Höhenunterschied Zulauf – Überlauf im Tank und der Rigolenhöhe bzw. Rohranschlusshöhe. Der Abstand zum MHGW muss dann noch mindestens 1 m betragen. Insgesamt also mindestens etwa 2,5 m ab GOK. Das kann u.U. nicht erreicht werden.

Der Betrieb erfolgt ohne eine Zusatzpumpe, sicher, eigenständig durch das hydraulische Gefälle und ohne weitere Kosten.

Die Zisternengröße kann hier unabhängig von der Versickerung gewählt werden und das erforderliche Rigolenvolumen wird ohne die Zisterne berechnet.

Ein Entlüftungsrohr führt oben aus der Rigole bis an die Oberfläche und dient im Notfall, wenn alles gefüllt ist, auch als Notüberlauf. Auch eine von Oben zur Seite abgewinkelte Leitung mit Entlüftung in einiger Entfernung zur Rigole ist möglich.

In Abb. 1 ist in einem Längsschnitt die Anordnung der Versickerungsanlage mit Tank dargestellt (Abb. ähnlich aus einer Projektplanung). Die Tauch-Druckpumpe dient hier nur zur Bewässerung.

Abb. 1: Rigolenversickerung aus Zisternenüberlauf

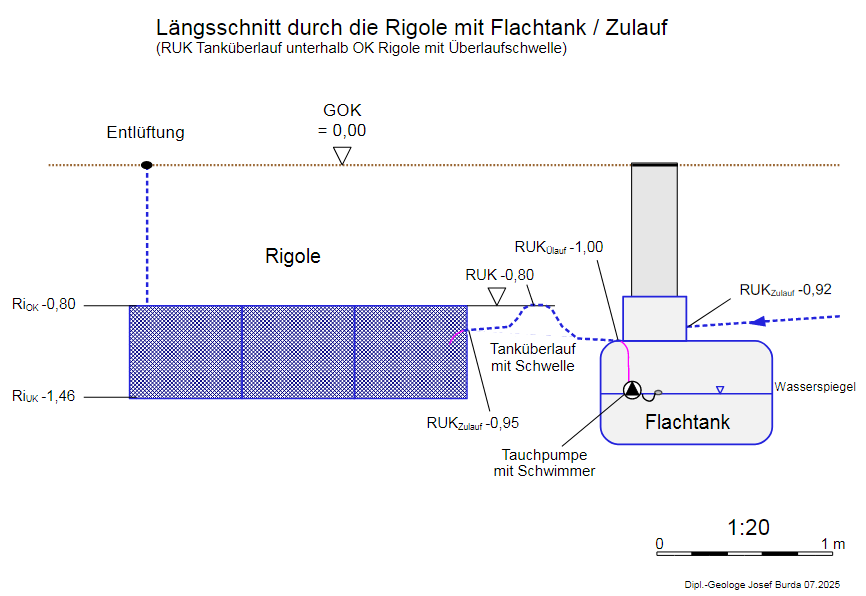

Zisterne mit Pumpe für die Rigoleneinspeisung

Wie in Abb. 2 dargestellt, könnte durch die Tiefenlage von Tank zu Rigole das Wasser aus dem Tanküberlauf bei direkter Leitung die Rigole nur teilweise füllen. Es ist also eine Pumpe erforderlich, um den Höhenunterschied zu überwinden. Und selbst mit Pumpe würde das Wasser bei entsprechendem Wasserstand in der Rigole ohne eine Rücklaufsperre wieder zurück in den Tank fließen.

Es erfolgt ein zwangsgesteuertes Abpumpen des Zisterneninhaltes oberhalb der eingestellten Mindesthöhe (Volumen) bei Zufluss von Niederschlagswasser mit Einspeisung in die Rigole. Die Pumpe schaltet sich automatisch schwimmergesteuert ein und aus. I.d.R. wird eine Tauchpumpe auf die entsprechende Höhe gehängt. Der Förderschlauch DN 25 oder 3/4 Zoll verläuft im Überlaufrohr bis in die Rigole.

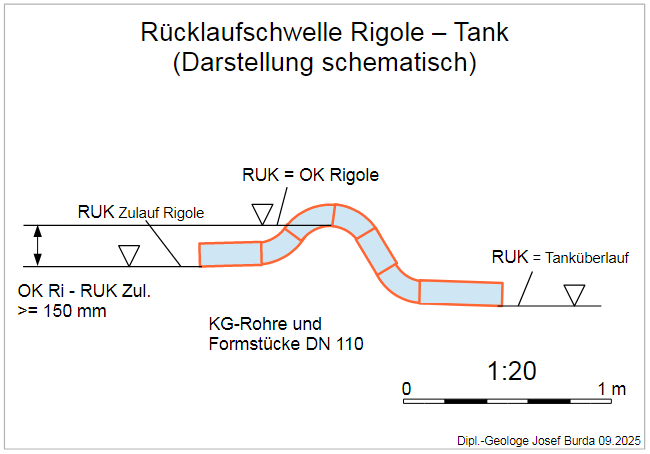

Um den Rückfluss aus der Rigole in den Tank zu verhindern, wird eine Rohrschwelle bis auf Höhe der Rigolenoberkante eingebaut (höchste Rohrunterkante = Rigolenoberkante). Es ist ein umgedreht U-förmiges Rohr, ähnlich einem umgedrehten Siphon (s. Abb. 3). Damit ist keine Rückstauklappe erforderlich. Mit dieser einfachen Lösung kann das gesamte Rigolenvolumen genutzt werden.

Abb. 2: Rigolenversickerung durch Pumpeinspeisung aus einer Zisterne (Flachtank nicht maßstäblich)

In Abb. 3 ist die Rücklaufschwelle schematisch dargestellt. Sie ist aus 4 KG-Rohren (45° Formstücke) und einem geraden Zwischenstück zum Höhenausgleich zusammengesetzt und wird an den Tanküberlauf und den Rigoleneinlauf angeschlossen. Ein leichtes Gefälle zu beiden Seiten ist zur vollständigen Entleerung erforderlich. In der Rohrschwelle verläuft auch der Druckschlauch der Tauchpumpe.

Abb. 3: Rücklaufschwelle zwischen Zisterne/Flachtank und Rigole

4 mögliche Betriebsszenarien

Abhängig von der Niederschlagsintensität (Zuflussmenge pro Zeit), der Pumpenleistung und der Versickerungsleistung ist der Betrieb der Versickerungsanlage mit 4 möglichen Szenarien zu beschreiben. Näheres dazu s. Seite Zisterne mit Pumpe:

- Normalbetrieb: N < VR (ca. 95 % des Betriebs)

- Winterbetrieb: N < VR+VZ (entleerte Zisterne mit gesamten Zusatzvolumen VR+VZ)

- Starkregen: N > VR aber < VR+VZ (der Rest bis ca. 99 %)

- Überstau: N > VR+VZ (Überlauf, ca. 1 %)

- N = Niederschlagsmenge

- VR = Speichervolumen der Rigole

- VZ = Speichervolumen der Zisterne